我等后生,像这样大言不惭地谈论葡萄酒,却几乎都没尝过酸葡萄,没见过酵母,也不曾把手插进土里过。

初见周老前辈在今年穷冬,北方的阳光在风中浅浅舒荡,我跟一位同样年轻的同事于风中小侯,眼见前辈一身红色的风衣,也在风中浅浅舒荡着。

曾经念书的时候,倾慕的女老师告诉我们说:干学者这行,最终不论男女,都成了先生。彼时觉得风雅得很,从此总爱沐浴焚香,X先生X先生痴痴地叫着。

周老前辈虽是女士,但干这行足够久,既渊博又娴雅,因此我出于私人的情感,愿在本文以“周淑珍先生”,或“先生”、“周先生”等称之。

一

每当跟不相干的朋友说起先生,必须要言以说明,此乃1983年于河北省昌黎县新中国第一瓶干红的研发参与者之一。闻者便肃然起敬,明白我缘见的是何等了不起的人物。

这其实是有所夸大的:当年先生仅19岁,通过考试从宁夏玉泉营农场几百名职工里被选中,到河北昌黎跟“中国葡萄酒泰斗”——郭其昌先生学习。对先生来说,这主要意味着从此有望成为一名前沿技术工人,而再不用每日天不亮就起床,为农场寒冷的教室生炉子了。

到昌黎那天天气不错,据说是秋天,所以可能是一个既寥廓又晴朗的日暮。来自农场的葡萄酒学习小分队一行九人,身上沾着十几个小时火车上的尘土,兴高采烈地沉降在这片摇篮一样的土地上,对未来稀里糊涂,满怀憧憬。

中国葡萄酒至少在2000多年前就有明确文献记载,在某些时期也相当地成气候(比如元代)。可是在当时的1983年,这玩意儿反而叫舶来品。没有系统的理论,没有成熟的技术,没有消费基础。只有一个郭其昌老先生,从业多年,身经百战,刚刚在沙城为新中国酿出了第一瓶干白。

而此时他手下的这些学生则是头一回喝葡萄酒,都在私底下偷偷议论这玩意儿“又酸又涩,咋这么难喝?”

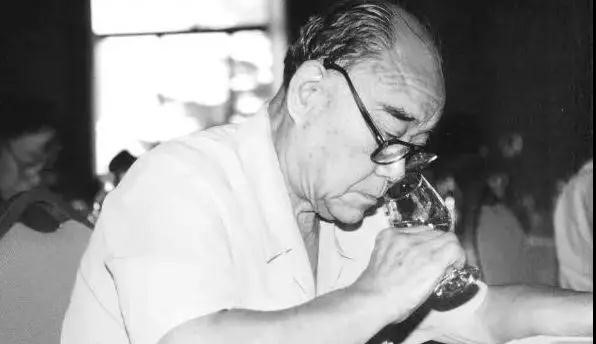

▲郭其昌先生一生尽瘁于新中国葡萄酒事业,于2011年逝世,享年92岁。

彼时郭老既主研发,又抓授课。现行编写教材,大家便自行抄录、用力地囫囵吞着;郭老常常要去法国访问,大家便有照片可以看。

现代人很难理解在曾经信息匮乏的年代,渴望知识而求之无门是什么样的体验。先生当时对于葡萄酿以成酒之事,就像孩童看魔法一样惊奇。这个19岁的乡下姑娘常常趴在高高的水泥发酵池上,每天都被熏得晕乎乎的。

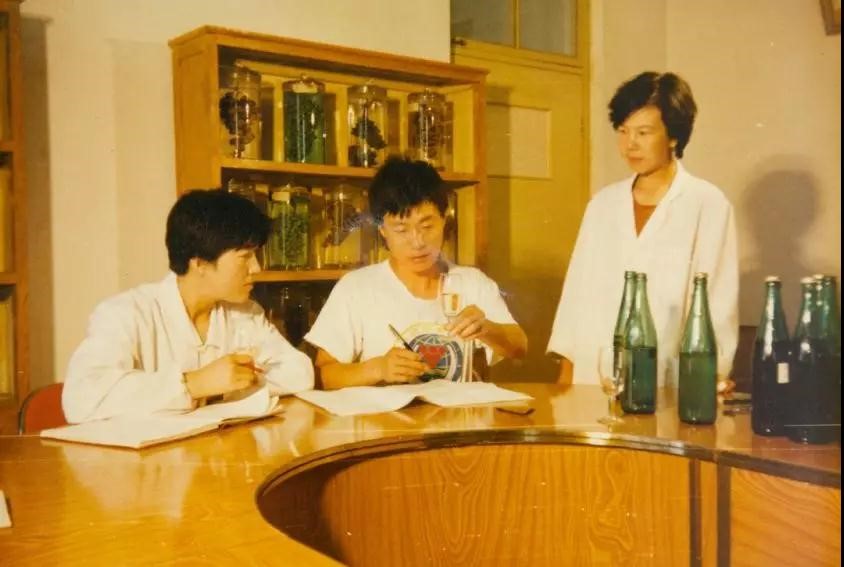

当时除了郭老的“专业课”,大家还各司其职,跟一线工人学习生产技术。周先生学的是调配。所谓调配,就是按照轻工业部门规定的配比,用各种香精粉末,像今天路边的奶茶店一样制酒,在某些特殊时期用以缓解供需矛盾之用。

其间我很羡慕的一件事情是,大家说吃不惯河北的米,组织便从宁夏运了米来,可见是何等的关照。事实上,先生一帮人当年算不得人才,然而为上者信任体恤,为下者领命躬行,在那个连治国大道都得摸着石头过河的年代,却就这样开辟着一个个行业的生产门路。因为整个社会都是往一个方向看的,这样好不好我不能论,但其昂扬纯粹的氛围实在很是向往。

最后,“新中国第一瓶干红”如期酿了出来,先生说像“酱油”。不过知道问题在热交换器上,大家都相信改进了之后,下次就能酿好。

总而言之,周先生当年也是个小白,其实不足以称之为“新中国第一瓶干红的研发参与者之一”。准确地说,应该叫“新中国第一瓶干红的研发者郭其昌先生的学生兼助手之一。”

而且这个人当年还说葡萄酒很难喝。

二

纵观先生半生,有抉择,有横祸,有苦情,有得志,本可以写得跌宕起伏、引人入胜。可我偏不要这样,咱在说人,不是说书。

因为这抉择、横祸、苦情、得志都是旁人眼里的,虽然构成了回忆的线索,但真正沉淀在人性之中,却是每一步既成过往的极平淡的感遇。

先生“穷”过,刚结婚的时候,住20平米的土房。三餐土豆果腹,春天便听着夜雨,盼着能吃上几顿韭菜。

那是从昌黎学习回来之后,毕竟不是什么了不起的技术,只是从农场调到了酒厂,仍旧是个普通的年轻工人。结婚的时候,俩人各做了身红衣服,还买了辆自行车,为此负了好些债。但自行车仍然要买的,祖国一穷二白,个人身无长物,但一辈子就结这一次,必须留下分量。

先生“达”过,或者说如今终于得志。2014年从保乐力加辞职成为独立酿酒师,到现在为宁夏六个酒庄担任顾问,行业里首屈一指。

这六个酒庄分别是迦南美地酒庄、留世酒庄、名麓酒庄、嘉地酒园、贺兰珍堡以及金沙湾酒庄。手下酒款获奖无数。

我常常想,从一介布衣到行业翘楚乃至为国争辉,富贵变迁且不说,单是这份扬眉的志气,便是何等痛快。

然而对于先生来说,大概是三十多年的时光太久,出名太晚。“一朝看尽长安花”的轻狂经已磨洗,取而代之的是这一眼的“也无风雨也无晴”。

我等所观的穷达佳话,不过是先生一日日的平凡砥砺罢了。

先生“痛”过。1995年在色素检测过程中发生火灾,先生因此罹伤70多天,并在治愈过程中感染绿浓菌险些丧命。前前后后休养了一年多,用先生的话说:“这辈子的苦难都在这一回挨完了”。

这事让先生的先生——郭万柏前辈有些心惊,便劝她从此离了葡萄酒这行,找份安全的营生。但先生终究没有转行,于是大家便道是坚守。

其实“坚守”这词虚得很,据先生说,其实危险被郭万柏先生夸张了,不至于因一次的意外而废食。况且彼时已经从业十多年,用现在的话说,都是沉没成本。

所以这仅仅是一次意外,远不到我们煞以为事的动摇职业生涯的程度。

在我们国家,当一个人成了“行业楷模”,不论国家院士、亦或生产一线劳动者,总逃不过被扣“坚守”、“信念”之冠冕。这其实坏得很——纯粹为实现个人价值而劳动固然很好,但所有人都应当有权利无愧于在劳动选择中做一个趋利者。

我说这话的意思是,先生是个了不起的人,却仍旧应当存有作为一个普通人喜怒愁怨的空间。本事跟成就无不可颂扬;然其操守与情怀,心敬之,可矣。

因此咱们说,这一路以来的所谓抉择、横祸、苦情、得志,并不需要靠什么冠冕堂皇的品质来贯穿。一些事儿发生过,也只是一些事儿而已,会牵动情绪,最终还是像暖流一样回到那靠近陆地的地方。

三

先生成长在宁夏玉泉营农场,贺兰山脚下。三十年前,她在农场的小学代课,还须料理很多杂活,当时想要是能当一名公司里的会计就好了——有文化含量,安安静静算自己的帐。

三十多年兜来转去,会计的夙愿估计连边儿都没摸过,不过几遭浮沉,又回到了贺兰山脚下。

贺兰山,内蒙古和宁夏两省的分界,平均海拔两千多米,西边沉降着来自内蒙古的大片风沙,东边拦出一个“塞上江南”河套平原。我在三月住在东麓的时候,山顶在夜里落了雪,天亮时便能见到白头。

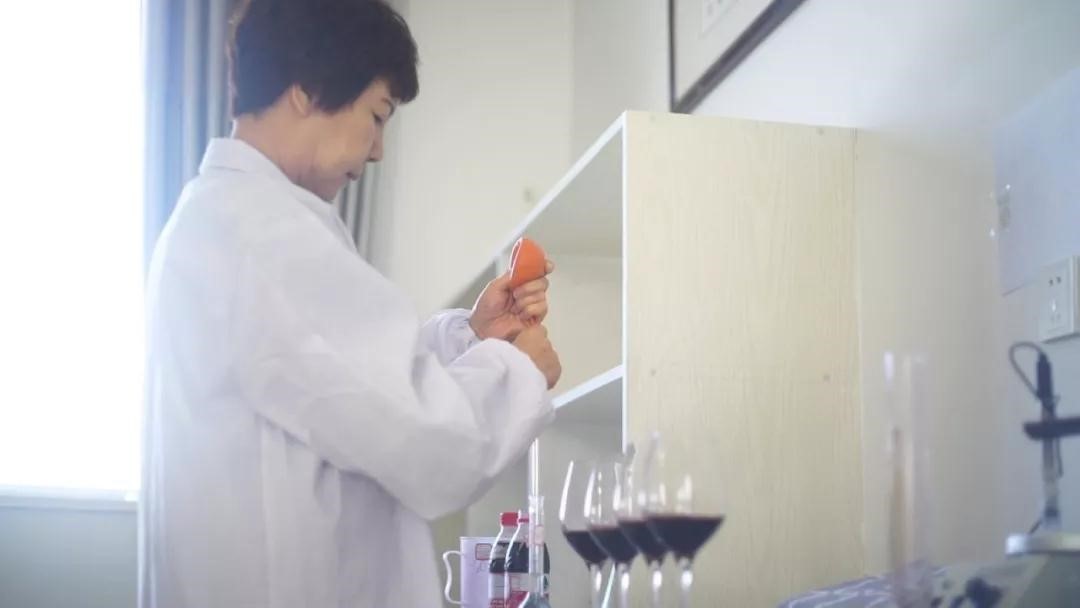

先生说,葡萄酒是作用于感官的物质,因此在酿造过程里,需要用眼耳鼻舌身意时刻与之保持联系,指标检测只充辅助。

先生说,每一个人对葡萄酒的品鉴都是自由的,葡萄酒是为每一个自然的感官服务的。比起得奖,她更在乎消费者的喜好。

先生说,每款酒都像自己的孩子一样。

先生说,最开始结婚的时候,郭万柏前辈做饭更好,这些年她做饭更多,因此厨艺已经赶超了丈夫。但我依自己的感官,觉得他们做的饭都是一种味道,酿的酒也是一样的风格:单宁细腻,温柔恬静。

▲周淑珍和她的先生郭万柏。

葡萄酒在中国,多少有点品味符号的意思,也常常被不懂的人带得有些浮夸,令人烦恼。而周淑珍先生怀里揣着中国酒里最亮的几颗星星,却如贺兰山一样一如既往地寂静耸立着。

咱们说,每个时代都有勠力开拓的弄潮儿,这些人见识卓越、勇敢执着。而我眼中的周先生则更像一个守护者,在这贺兰山下,天雷地火,但行本分。

她不能呼风也不能移山,只是一次次埋下种子,等到拨云见日的时候站在最高的地方拥抱太阳。

--- 源自:《蓝莲花精品国产葡萄酒》